Der Cariyapitaka ist ein merkwürdiges Buch

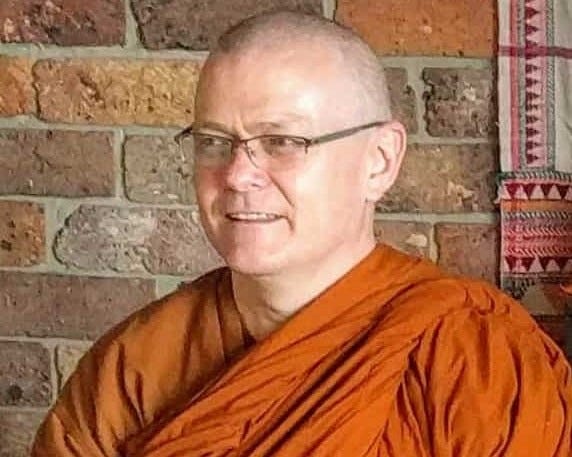

Übersetzung von „The Cariyapitaka is an odd book“ von Bhikkhu Sujato, 2022

Ich bin gerade mit dem Übersetzen des Cariyapitaka fertig geworden, einem der jüngsten Bücher im Palikanon, und ich werde eben schnell ein paar Gedanken niederschreiben, ehe ich zu einer Klausur abfahre. Ich habe weniger als eine Stunde Zeit, daher verzeihen Sie bitte meine Hast!

Ich habe dieses Buch hauptsächlich aus einer Laune heraus übersetzt, nur um zu sehen, wie es wäre. Es ist ein kurzes Buch. Ich wusste, dass es nicht den aufregendsten Inhalt haben würde, aber es war lange her, dass ich es gelesen hatte, und ich war überrascht, wie merkwürdig es doch ist.

Inwiefern merkwürdig? Nun, die Grundidee ist recht einfach. Es sammelt eine Anzahl von Jātakageschichten und erzählt sie in einem einheitlichen Versstil nach. Das Ziel ist, die Übung der Pāramīs, der „Vollkommenheiten“, durch den Bodhisatta zu veranschaulichen, d. h. gute Eigenschaften, die er in zahlreichen Leben aufbaute.

Nun, die Doktrin von den Pāramīs findet man in den frühen Texten nicht, und tatsächlich widerspricht die ganze Idee dem, was der Buddha über seine eigene Praxis sagte. Er sagt ausdrücklich, dass es nicht die Übung in früheren Leben war, die zum Erwachen führte, und führt dieses einzig auf seine Entwicklung des achtfachen Pfades in diesem Leben zurück. Aber ich werde hier keine Geschichte dieser Veränderung schreiben.

Das erste merkwürdige Ding ist, dass der Cariyapitaka sich auf die Jātakageschichten stützt, nicht auf die Strophen. Warum ist das merkwürdig? Weil die Geschichten in der Palitradition als Kommentar angesehen werden. Das heißt, dass sie im Prinzip 500 Jahre, nachdem der Kanon geschlossen wurde, ihren Ursprung haben sollten. Und doch nimmt ein kanonisches Buch sie als Quellenmaterial. Nun zeigte T.W. Rhys Davids vor langer Zeit, dass die kanonischen Jātaka-Strophen oft ohne die Geschichten nicht verständlich sind. Und er zeigte, dass die Geschichten manchmal in der frühen Architektur in Sanchi dargestellt sind, die aus einer ähnlichen Zeit stammt wie der Cariyapitaka. Das ist nun keine revolutionäre Sache, aber es ist doch auffällig, wie der kanonische Text sich auf den Kommentar stützt. Die Geschichten müssen in der Tradition weitergegeben worden sein, lange bevor sie in der Form, in der wir sie heute haben, redigiert wurden.

Ich habe die Einzelheiten nicht studiert, aber es scheint, dass der Cariyapitaka im Großen und Ganzen immer mit den Jātakageschichten übereinstimmt, was bedeuten würde, dass sie sich wenig verändert hätten. Ich denke, es gibt einen Fall, in dem mir ein unterschiedliches Element auffiel.

Merkwürdiger als das ist, dass es häufig vorkommt, dass der Cariyapitaka Elemente der Geschichten weglässt, die für das Verständnis notwendig wären. Zum Beispiel heißt es in einer Geschichte: „Dann bezahlte ich den Brahmanen.“ Aber es ist kein Brahmane erwähnt worden und auch kein Grund, ihn zu bezahlen. Nur im Jātaka erfahren wir, dass der Bodhisatta vor den geschilderten Ereignissen einen Brahmanen auf der Straße getroffen hatte, der für ihn ein paar Strophen gesungen hatte, und er hatte versprochen, ihn zu bezahlen, wenn er konnte.

Solche Vorkommnisse – und es sind nicht wenige – stellen den Zweck des Buches in Frage. Er kann nicht darin bestanden haben, die Jātakas zu ersetzen, denn der Cariyapitaka ist ohne sie unvollständig. Er muss Menschen erzählt worden sein, von denen man annahm, dass sie die Jātakas schon kannten; oder vielleicht war er dafür gedacht, von einem Lehrer vorgetragen zu werden, der die Einzelheiten erklären würde.

In einem Fall ist die Geschichte so reduziert, dass es sogar schwierig ist, das Jātaka richtig zu identifizieren.

Noch merkwürdiger ist, dass der Cariyapitaka nicht einmal alle Pāramīs illustriert. Es fehlen die Vollkommenheiten der Geduld (oder des Annehmens, khanti), der Weisheit und der Energie. Und es kann nicht sein, dass diese der Liste später angefügt wurden, denn sie sind in den zusammenfassenden Strophen enthalten: Es gibt bloß keine Geschichten dafür. Auch wurden die Geschichten nicht falsch eingeordnet, denn das uddāna am Ende zählt nur die tatsächlich vorhandenen Charaktere auf. Es erscheint merkwürdig, besonders da es keinen Mangel an Jātakas gibt, die man heranziehen könnte.

Es kommt mir fast vor wie ein unvollendetes Werk. Es fühlt sich an, als sei es ohne Sorgfalt angefertigt. Die Sprache ist fantasielos und nicht interessant, es fehlen die Variationen in Form, Bildsprache und Versmaß, die man etwa im Suttanipāta findet. Und die Lehren sind schwerfällig und moralisierend, es fehlt ihnen die Skurrilität und der Reiz der Jātakas. Ich fühlte mich beim Übersetzen oft gelangweilt, und auch wenn ich weiß, dass es eine Projektion ist: Ich konnte mir nicht helfen, mich zu fragen, ob es dem Autor genauso ergangen ist. Und – wieder reine Spekulation – es fühlt sich für mich an wie das Werk eines alten Mönchs, der so ans Vortraghalten und Moralisieren gewöhnt war, dass der Funke der Kreativität längst erloschen war. Vielleicht wollte er ein paar Geschichten zusammenfassen, aber das Alter setzte ihm zu und Pflichten riefen. Und letzten Endes fügt das Werk zu dem, was ohnehin da ist, wenig hinzu. Vielleicht legte er es beiseite, aber seine Schüler bargen es. Das Gleiche geschah mit Laurence Mills Übersetzung des Suttanipāta: Es wurde in fortgeschrittenem Alter begonnen und enthielt Funken seines alten Feuers, blieb aber letztlich unvollendet und unausgewogen.

In manchen Fällen ist auch die Ethik problematisch. Besonders betroffen war ich, als der König der Fische nicht nur den Krähen, die die Fische fraßen, entkommen wollte: Er wollte, dass die Krähen leiden sollten wie sie. Das erscheint überflüssig. Natürlich sind die Jātaka-Geschichten oft vorbuddhistisch oder nicht buddhistisch, und sie sind dazu gedacht, den Fortschritt eines unvollkommenen Wesens darzustellen. Daher ist es kein Problem, wenn sie ein paar fragwürdige Dinge enthalten; es wird es aber, wenn diese als der Pfad zum Erwachen gepriesen werden.

Als eine letzte Merkwürdigkeit schließt der Text, indem er sagt, sein Name sei Buddhāpadāna („Legenden über den Buddha“), was ihn zu einem Gegenstück zum Thera- und Therī-Apadāna macht. Ich frage mich, warum nicht einfach dieser Name benutzt wurde?

Ich hielt Ausschau nach interessanten mythologischen Elementen, die oft im Hintergrund der Jātakageschichten versteckt sind. Da waren ein paar Fälle des Frazerschen Ersatzopfers und Ähnliches.

Aber eine Sache, die mir auffiel, war, dass der Text zwei „dunkle Eremiten“ enthält, Kaṇhadīpayana (Dunkel-Hell, Cp 31) und Suvaṇṇasāma (Gold-Schwarz, Cp 33). Ihre beiden Namen lassen die Dichotomie von Dunkelheit und Licht anklingen, die man auch in Kaṇhasiri aus Snp 3.11 findet. Beide sind Eremiten mit exotischen und mystischen Kräften. Ich sollte die Jātakas mehr daraufhin untersuchen!

Es gibt diejenigen, die solche Bücher als das Wort des Buddha nehmen. Ich denke, das ist ein Fehler: Der Buddha war wesentlich interessanter. Das Buch ist eindeutig mehrere Jahrhunderte nach dem Buddha entstanden.

In moderner Zeit gibt es auch diejenigen, die sagen, wir sollten alte Werke nicht bewerten, und wir würden ihnen nur unsere Vorurteile überstülpen, wenn wir vom Niedergang des Buddhismus sprechen. Ich frage mich, ob solche Leute dieses Werk studiert haben? Es scheint so offensichtlich: Alles daran ist einfach … nicht großartig. Was mich stört, ist nicht, dass es zu dem, was der Buddha lehrte, etwas hinzufügt. Es ist vielmehr, dass es das so arglos tut.