Snp 3.11 Nālakasutta: Über Nālaka

Übersetzung von „Snp 3.11 Nālakasutta: About Nālaka“ von Bhikkhu Sujato, 2022

Das Nālakasutta Snp 3.11 ist in zwei Teile gegliedert. Die einführende Erzählung berichtet die berühmte Geschichte, wie der Seher Asita den neugeborenen Siddhatta besuchte und dessen künftige Buddhaschaft prophezeite. Er war alt und würde den Buddha nicht mehr selbst erleben, daher ermahnte er seinen Neffen Nālaka, den Buddha ausfindig zu machen, wenn die Zeit käme. Viele Jahre später hörte Nālaka, dass der Buddha wirklich erschienen sei und Asitas Vorhersage sich also erfüllt hatte. Der zweite Teil des Sutta spricht davon, wie Nālaka zum Buddha ging und ihn über den Weg des Abgeklärten (muni) befragte.

Diejenigen, die die Lebensgeschichte des Buddha kennen, werden sich an die bekannte Erzählung erinnern, wie Asita früher der Hausgeistliche von Siddhattas Großvater und Lehrer seines Vaters Suddhodana war. Er besuchte den Hof des Königs Suddhodana in seinem großartigen Palast, wo eine Vielzahl brahmanischer Wahrsager vorausgesagt hatte, dass der Prinz entweder ein Rad-drehender Herrscher oder ein all-sehender Buddha werden würde. Sie werden sich darüber im Klaren sein, wie Asita, als er den Jungen auf die 32 Kennzeichen eines großen Mannes hin untersuchte, als Erster erkannte, dass die anderen Wahrsager Unrecht hatten: Der Junge war sicher dazu bestimmt, ein Buddha zu werden. Und sie werden wissen, dass der Grund, warum Asita den Buddha nie sehen würde, darin lag, dass er für viele Äonen in den formlosen Bereichen wiedergeboren werden würde, wo die Wesen von jeglicher Beteiligung in den materiellen Dimensionen abgeschnitten sind.

Was sie vielleicht nicht wissen, ist, dass in dieser, der frühesten, Fassung dieser Ereignisse keines dieser Details zu finden ist. Asita war kein geliebter früherer Lehrer, und er kommt tatsächlich nirgends sonst in den Suttas vor. Es gibt keine Erwähnung eines Königs, eines Palastes oder eines Hofes in demselben, bloß Suddhodana mit seiner Familie in seinem Zuhause. Es ist von keinen Wahrsagern die Rede, noch von den 32 Kennzeichen. Es gab keine „Untersuchung“ des Jungen und seiner Kennzeichen; Asita „sah“ ihn lediglich auf seiner Liege liegen. Der Text spricht auch nicht von einander widersprechenden Prophezeiungen, denn die Bestimmung des Jungen war sogar den recht weltlichen Göttern bekannt, bevor Asita erschien. Es heißt nicht, Asita sei für die formlosen Bereiche bestimmt; vielmehr ist er einfach alt und wird nicht mehr lange leben. Die Wiedergeburt in den formlosen Bereichen sollte wahrscheinlich zeigen, dass Asita zu den hochrangigsten Kreisen meditierender Brahmanen gehörte, und gleichzeitig eine peinliche Lücke in der Handlung schließen: Warum konnte er nicht einfach von dort, wo er wiedergeboren war, wiederkommen, um den Buddha zu sehen?

Das Nālakasutta ist tatsächlich ein seltenes Zeugnis einer Übergangsphase in der sich rasch entwickelnden Buddhalegende. Zusammen mit MN 123 und DN 14 ist es eine der frühesten Quellen für gewisse wesentliche Aspekte der Buddhamythologie, insbesondere für die Vorstellung, dass Siddhatta von Geburt an ein bodhisatta war, der für die Erleuchtung bestimmt war. Doch die dramatische und mythologische Bedeutung der Ereignisse ist noch nicht vollständig herausgetreten, und der vergleichsweise einfache Bericht des Nālakasutta wurde in praktischer Hinsicht bald von den weiter entwickelten Legenden überschattet. Dennoch spricht ein Sutta wie dieses leise mit einer ganz bestimmten Stimme. Es verdient, dass man es hört als das, was es ist.

Den Kommentaren zufolge wurde die Einführung beim ersten Konzil von Ānanda auf Ersuchen Mahākassapas verfasst. Das bestätigt zwar, dass sie nicht das Wort des Buddha ist, aber sie muss bedeutend jünger sein und entstand vermutlich ein paar Jahrhunderte nach dem Tod des Buddha. Jayawickrama stellt eine Reihe später Merkmale fest, darunter eine Mannigfaltigkeit von jüngeren Wörtern und Sanskritwörtern, ornamentale Poesie und eine Vielzahl von Versmaßen, und all das setzt die Einführung deutlich von den nachfolgenden Abschnitten ab.

Diese späten Merkmale haben die einführenden Strophen mit denen des Pārāyanavagga gemeinsam. Beide Passagen werden vatthugāthā genannt, ein Ausdruck, der sonst nirgends gebraucht wird. In beiden Fällen setzt ein älterer Weiser die Handlung in Gang, indem er seine jüngeren Gegenüber anspornt, den Buddha ausfindig zu machen. Diese legendenhafte Erzählung dient als Rahmen für eine Reihe von Lehren, die aus einer früheren Zeit stammen. Solche Geschichten befriedigen in der buddhistischen Gemeinschaft ein Bedürfnis aus der Zeit, in der sie verfasst werden. Das Pārāyanavagga ist eine Bekehrungserzählung, die die geografische Ausbreitung der Lehren des Buddha in den Süden Indiens befördert. Das Nālakasutta befriedigt ein allgemeineres Bedürfnis: die Lehren des Buddha im Rahmen der kosmischen und ewigen Bedeutung des Buddha als Person zu verherrlichen.

Der Buddha nannte nur spärliche Einzelheiten aus seinem frühen Leben, daher begann die buddhistische Gemeinschaft nach seinem Tod rasch, die Erzählung zu vervollständigen. Es ist üblich, dass die Geburt eines großen Helden durch Prophezeiungen angekündigt wird. Das Schweigen des Buddha zu diesem Thema lässt eine Lücke offen, die danach verlangt, gefüllt zu werden. Da stört es auch nicht, dass der Buddha sich regelmäßig gegen die ganze Idee aussprach, Merkmale und Zeichen zu benutzen, um die Zukunft vorherzusagen. Und man kann auch den unbequemen Punkt beiseite lassen, dass die eigentliche Essenz seiner Lehre, vom ersten bis zum letzten Wort, die Übung des achtfachen Pfades war, nicht die Erfüllung einer Vorsehung. Den mythischen Impuls kann man nicht so einfach abtun. In der frühen buddhistischen Gemeinschaft wuchs, als der historische Buddha aus der lebendigen Erinnerung schwand, ein unersättliches Bedürfnis nach Geschichten, die ihn am Leben erhalten sollten.

Ein Mythos dient diesem Zweck, denn er spricht von Dingen, die „nie waren, aber immer sind“. Das ist kein Widerspruch, sondern schlichte psychologische Realität. Für die, die in eine religiöse Tradition hineingeboren werden, gibt es keinen ersten Augenblick, in dem sie die Geschichte des Buddha hören. Sie war immer da, wurde erzählt und wieder erzählt, in Malerei, in Liedern, von denen man umgeben ist, noch bevor einem die Sprache zur Verfügung stand, um sie zu hören. Es gab nie die Zeit, in der Siddhatta nicht ein Buddha wurde. Asitas Prophezeiung ist keine historische Aufzeichnung über einen Wahrsager und seine Vorhersage, sie ist vielmehr die Bestätigung der ewigen und unumgänglichen Wirklichkeit des Buddha. Sie ist kein historischer Bericht über das, was tatsächlich geschah, sondern ein mythologischer Bericht über das, was geschehen sein muss.

Das Sutta beginnt mit Asitas meditativer Vision der Götter. Sie tanzen und singen überschwänglich und feiern die Geburt des Bodhisatta. In diesem mythologischen Zusammenhang sind die Götter in der Lage, die Bedeutung dieses Ereignisses zu sehen und sogar genaue Einzelheiten vorherzusagen wie das Darlegen der ersten Lehrrede im „Wald der Seher“, d. h. Isipatana bei Benares. Asita beeilt sich dann, das neugeborene Kind zu sehen, und bestätigt die Prophezeiung. Doch er bricht in Tränen aus, als er erkennt, dass er zu alt ist und sterben wird, bevor er Zeuge der Herrlichkeit des Erwachens werden kann.

Asitas Tränen bei der Geburt des Buddha spiegeln die Tränen Ānandas wieder, der, als er vom bevorstehenden Tod des Buddha erfuhr, den Gedanken an ein Leben ohne seinen geliebten Lehrer nicht ertragen konnte. Wollte Ānanda – der angebliche Autor dieser Geschichte – hier Asitas emotionale Verwundbarkeit hervorheben, indem er seine eigene Erfahrung heranzog? Wir können es nicht sagen; aber wir können sagen, dass diese Art von Spiegelung in der Erzählung ein hervorstechendes Merkmal früher buddhistischer mythischer Erzählungen ist. Texte aus unterschiedlichen Sammlungen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, werden mit einem Blick auf das Spiegeln verwandter Ereignisse geformt. Obwohl das vatthugāthā, wie wir es hier haben, jünger zu sein scheint als Ānanda, gibt es keinen Zweifel daran, dass Ānanda selbst der literarische Begründer der Buddhalegende war. Die Texte sind zutiefst von seinen Methoden und Gefühlen beeinflusst, und ich glaube, es ist wahrscheinlich, dass solche Details von ihm ausgingen.

Was können wir über den Weisen Asita sagen? Er erscheint ohne Erklärung oder Kontext und nimmt doch ohne Zögern eine bedeutende Stellung im Haus eines mächtigen Mannes ein. Es ist, als würde der Text davon ausgehen, dass die Leserschaft mit ihm vertraut ist, und als würde er diese Zuversicht für selbstverständlich halten. Ein Überblick über vergleichbare frühe Texte legt nahe, dass Asita die Rolle eines Archetypen einnimmt, den wir den „dunklen Seher“ nennen wollen. Ich glaube, es ist der Verlust des Bewusstseins für diesen Archetypen, der dazu führte, dass die spätere Tradition sagte, er sei der Hausgeistliche gewesen, da sie eine neue Erklärung für die Vertrautheit und den Respekt benötigte, mit denen Asita in Suddhodanas Haus empfangen wurde.

Das Wort asita kann im Pali verschiedene Bedeutungen haben, darunter „schwarz“ und „nicht anhänglich“. Letzteres scheint ein passender Name für einen Eremiten zu sein, und es ist auch die Erklärung, die in manchen Sanskrit- und tibetischen Quellen gegeben wird, wo es als akleṣa gelesen wird. Aber der Text nennt ihn auch kaṇhasiri, „dunkler Glanz“, und spätere Texte nennen ihn kāladevala, „schwarzer Devala“. Damit scheint es, dass die zutreffende Bedeutung von asita hier „schwarz“ ist. Der Palikommentar bestätigt, das beziehe sich auf seine Hautfarbe.

Sein Name und sein Status als „dunkler Seher“ (isi) verbinden ihn mit anderen Passagen auf eine Art, die überraschend aufschlussreich ist. Der Eremit mit ähnlich klingendem Namen, Asita Devala („Devala der Dunkle“) erscheint im Assalāyanasutta (MN 93), wo der Buddha dem überheblichen Vedenstudent Assalāyana erzählt, wie Asita Devala sieben Seher über die Kastendoktrin herausforderte. Im Ambaṭṭhasutta (DN 3) finden wir noch einen anderen „schwarzen“ Seher, diesmal mit dem Namen Kaṇha, dessen Geschichte vom Buddha ebenfalls in einer Unterredung mit einem überheblichen Vedenstudenten erzählt wird.

Alle diese Passagen haben, obwohl sie recht verschieden sind, eine Anzahl von Merkmalen gemeinsam. Ein mächtiger Seher (isi) mit Namen „schwarz“ erscheint in einer quasi-legendenhaften Erzählung. Er ist ein Außenseiter, der, obwohl von der brahmanischen Tradition geachtet und mit ihr verbunden, doch nicht wirklich Teil von ihr ist. Er fordert die anerkannte Ordnung der Dinge heraus. Kaṇha ist der Sohn eines Sklavenmädchens, und seine Nachkommen werden als Brahmanen angesehen. Asita Devala, der ebenfalls die brahmanischen Vorstellungen von Abstammungslinie in Frage stellt, wird bemerkenswerterweise nicht als Brahmane bezeichnet, im Gegensatz zu den den „sieben brahmanischen Sehern“ (satta brāhmaṇisayo).

Die „dunklen Seher“ erscheinen in Randbereichen. Asita Devala lebt in einer Wildniseinsiedelei, und Kaṇha lernt Magie im Süden. Der letzte Punkt ist besonders interessant, da zur Zeit des Buddha der Süden Indiens weitgehend unbekannt war und als außerhalb des Bereichs zivilisierter indo-arischer Länder galt. Das Nālakasutta selbst sagt zwar nichts über Asitas Herkunft, doch sowohl Mahāvastu als auch Nidānakathā ordnen ihn im Süden ein. Im Pārāyanavagga werden wir einem anderen Weisen begegnen, der, nachdem er seinen Weg zu den entlegenen südlichen Ländern gefunden hatte, dort einen Vertreter dunkler Magie fand.

All das erweckt das Bild einer Tradition von Außenseiter-Asketen mit dunkler Hautfarbe, die für ihre magischen Fähigkeiten bekannt und mit dem Süden verbunden sind. Es erscheint wahrscheinlich, dass es sich dabei um eine kulturelle Erinnerung an nicht-brahmanische oder vor-brahmanische Asketen oder Schamanen handelt, die der Ankunft der Brahmanen in Indien vorausgingen. Ihre Interaktionen mit den Brahmanen waren komplex, und manchmal wurden sie von diesen aufgenommen und veränderten die brahmanische Kultur von innen heraus.

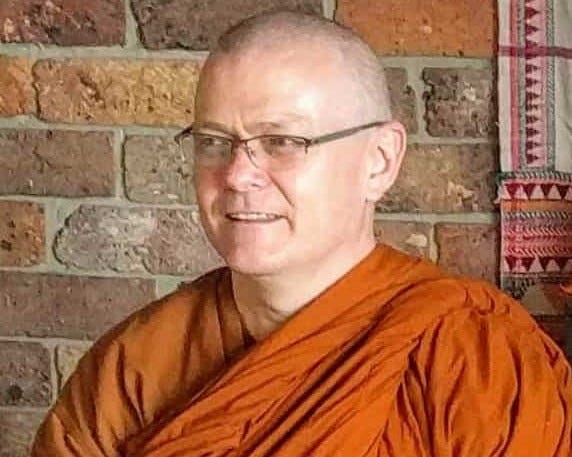

Das alles wirft die Frage auf: Sind diese verschiedenen Eremiten in Wirklichkeit ein- und derselbe? Manche modernen Kommentatoren haben die offensichtliche „Vermischung“ zwischen dem Asita des Nālakasutta und dem Asita Devala des Assalāyanasutta angemerkt. Aber diese Denkweise nimmt an, dass es ursprünglich verschiedene Individuen gab, deren eigene Identität später verschmolz. Als Mönch bin ich mir aber sehr klar darüber, dass eine ordinierte Person, wenn sie von anderen wahrgenommen wird, in zwei Roben gekleidet ist: die ockerfarbene Robe, die den Körper schützt, und die Robe von vorgefassten Meinungen und Projektionen. Ich schlage vor, dass der „dunkle Seher“ wohl eine wirkliche Realität im Leben des alten Indien war, aber als eine Art Archetyp oder Stereotyp wahrgenommen wurde. Wenn wir in unseren Texten einem dunklen Seher begegnen, sehen wir eine teilweise differenzierte Figur, die von dem Archetypen abgeleitet ist. Das heißt nicht, dass es an der Wurzel der Geschichte keine tatsächliche Person gibt, nur, dass ihre Darstellung von kulturellen Stereotypen geprägt ist.

Da kaṇha einfach die Palischreibweise des Sanskritwortes kṛṣṇa ist, ist es weiterhin verlockend, diese Seher mit dem berühmten Gott Krishna des späteren Hinduismus in Verbindung zu bringen. Tatsächlich könnte es sein, dass die Gottheit, die als Krishna bekannt ist, zuerst in buddhistischen Texten bezeugt ist, denn eine Geschichte im Umaggajātaka (Ja 542) erzählt, wie das Ausgestoßenen-Mädchen Jampāvatī vom König Kaṇha Vāsudeva zur Königin erhoben wurde. Wie die dunklen Seher übertritt auch er die erwarteten Konventionen der Abstammung. Vāsudeva ist natürlich ein verbreiteter Name Krishnas. Man würde diese Namensgleichheit allerdings übermäßig wörtlich nehmen, wenn man behaupten würde, es handele sich um die gleiche historische Figur. Der Zusammenhang ist jeweils vage und legendenhaft, als Bericht aus Tagen von einst gestaltet, und mit fremdartiger Magie verbunden. Die Geschichten sagen uns etwas darüber, wie man über solche Figuren dachte und wie sie die engstirnigen Annahmen brahmanischer Abstammungstheorien in Frage stellten.

All das sagt uns, dass der „schwarze“ Seher Asita oder „dunkler Glanz“ im Nālakasutta als Legendenfigur erscheint, eine wunderbare und verehrte Quelle von Weisheit und Magie, die gekommen ist, um die Vorstellungen von Erbschaft und Nachfolge zu stören. Im Unterschied zu anderen dunklen Sehern wird angenommen, dass er ein Brahmane ist, oder zumindest wird das nahegelegt, wenn er als „Meister der Kennzeichen und Hymnen“ (lakkhaṇamantapāragū) beschrieben wird. „Hymnen“ sind die Veden und „Kennzeichen“ die Zeichen, die er als Grundlage für eine Prophezeiung erkennt, besonders die berühmten 32 Kennzeichen eines großen Mannes. Wie auch andere bemerkenswerte brahmanische Figuren – einschließlich Indra und Brahmā selbst – dient er dazu, den Buddha in den Augen von Brahmanen zu erheben und zu validieren.

Die Beschreibung der Götter und von Suddhodanas Zuhause sind ungewöhnlich bunt und lebhaft, doch immer noch recht verhalten im Vergleich zu späterer indischer Literatur. Insbesondere vermeiden es die Strophen weitgehend, bei der Darstellung des Wohnhauses und der Familie Suddhodanas mit der Sprache auf Königtum hinzuweisen. Suddhodana wird nicht als König bezeichnet und sein Wohnsitz wird einfach als ein „Zuhause“ (bhavana) beschrieben. Das Kind wird als kumāra bezeichnet, was „Prinz“ heißen kann, aber ebenso einfach „Junge“. Da kein König erwähnt wird, scheint die bescheidenere Übersetzung vorzuziehen. Die üppigen Beschreibungen und Ehrenbezeichnungen werden nur für den Jungen gebraucht, nicht für seine Familie oder das Haus. Das einzige Beispiel von „königlicher“ Sprache ist antepūra, von wo der Weise am Ende abreist. Das war eine Art von Mauern eingefasstes Gelände, innerhalb dessen die Herrscher residierten. Aber die Beschreibung insgesamt ist mit dem vereinbar, was wir aus den frühen Quellen über die Sakyer wissen, nämlich dass sie eine aristokratische Republik waren, die „Herrscher“ (rājā) aus den führenden Stämmen wählten, die für begrenzte Zeit als Herrscher dienten. In späteren Legenden wurde Suddhodana natürlich zum Status eines Königs erhoben, doch es scheint, das Sutta hier geht dem voraus.

Die Götter auf dem Gipfel des Berges Meru sprechen von dem neugeborenen Kind als bodhisatta, „einer, der zum Erwachen entschlossen ist“; das ist das einzige Mal, dass dieser Ausdruck im Suttanipāta vorkommt. Der früheste Gebrauch von bodhisatta war, so scheint es, wenn von Siddhattha gesprochen wurde, nachdem er sein Zuhause verlassen hatte und aktiv nach dem Erwachen suchte. In den Haupt-Suttapassagen gibt es keinen Hinweis, dass solches Erwachen vorherbestimmt war, oder dass Vorherbestimmung und Prophezeiung überhaupt möglich waren. Der Grundgedanke des vatthugāthā besteht darin, die Wirklichkeit und Zuverlässigkeit einer Prophezeiung zu begründen. Von hier aus war es nur ein kleiner Schritt, abzuleiten, dass der bodhisatta bereits in einem früheren Leben vor langer Zeit zum Erwachen bestimmt war.

Bei der Haupt-Lehrpassage in diesem Sutta handelt es sich um einen der klassischen Texte über den „Abgeklärten“ (muni) im Suttanipāta. In seiner Eröffnungsfrage teilt Nālaka dem Buddha mit, dass Asitas Worte eingetroffen sind. Das stellt eine Verbindung zwischen den beiden Teilen her und legt nahe, dass das vatthugāthā, obwohl seine Einzelheiten spät sind, doch vielleicht aus einer tatsächlichen Geschichte von einem Weisen mit Namen Asita schöpfte, der von einem Buddha gesprochen hatte. Nālakas kurze Bemerkung sagt allerdings nichts von Prophezeiung und könnte genauso gut in einer Situation geäußert worden sein, die der im Pārāyanavagga gleicht, wo ein altehrwürdiger Weiser einen Schüler aufforderte, den Buddha ausfindig zu machen. Es ist selten so, dass solche Legendenerzählungen vollständig auf Tatsachen gegründet oder vollständig erfunden sind.

Der Buddha spornt Nālaka an, in allen Situationen Zügelung zu üben und die Versuchungen des weltlichen Lebens hinter sich zu lassen. Er beschönigt nichts, sondern warnt ihn vor, dass der Pfad schwer sein wird. Wenn man sieht, dass man mit allen Geschöpfen eins ist, würde man nie eins von ihnen verletzen. Das Leben als Asket ist zurückgezogen, der Meditation unter einem Baum gewidmet sowie dem Almosengang, bei dem man zufrieden ist, wenn man wenig oder nichts erhält. Gelegentlich erinnert der Text an Lehren von anderen Stellen in den Nikāyas wie etwa, wenn der Buddha sagt, man solle üben, „als würde man an einer Messerschneide lecken“, siehe SN 35.235 oder Thag 16.2, oder mit „gegen den Gaumen gepresster Zunge“, siehe MN 20 usw.

Das Sutta schließt mit einem Lob auf die Tugenden der Stille.